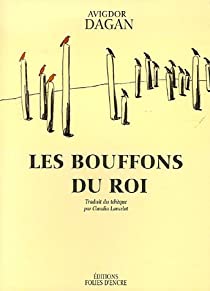

L’ancien juge Kahana raconte comment son physique bossu, mais surtout son don de seconde vue l’ont fait remarquer par le major Kohl, commandant du camp de la mort où il se trouvait. Avec trois autres bouffons, prisonniers comme lui, il divertissait l’officier nazi et ses sinistres acolytes. Max l’astrologue, Léon le lilliputien acrobate, Adam le magicien jongleur et le devin composaient le cirque privé, la petite Cour des miracles d’un roi d’autant plus cruel sans ses divertissements. Les quatre hommes ont survécu, se gardant de ne rien dire de fâcheux qui leur aurait faire perdre les faveurs de leurs tortionnaires. « Survivre n’avait qu’un sens : raconter, accuser, témoigner, faire la lumière. » (p. 102) Quand enfin le camp est libéré, les bouffons se perdent de vue, mais, des années plus tard, se retrouvent à Jérusalem. Entre souvenir et désir d’oubli se niche le besoin de justice, si proche de la rage de la vengeance. Mais tuer les bourreaux est-il vain ou salutaire pour les survivants qui ont tant perdu ? « Il répétait que le crime devait être puni, que si Dieu ne se chargeait pas de châtier les coupables, il appartenait aux victimes de faire en sorte que nul n’échappe à son châtiment. » (p. 161)

Avec ce roman dont la fin annonce tant d’autres récits et laisse le lecteur en haleine comme le sultan aux pieds de Shéhérazade, l’auteur parle de l’horreur et du douloureux devoir de mémoire. « Si tant est que ces pénibles années m’aient rendu plus sage, elles m’ont appris combien il importe d’être sans importance. » (p. 13) En présentant ces quatre destins d’hommes, Avigdor Dagan chante le malheur d’un monde dont les plaies ne cicatrisent pas facilement et sont si rapidement rouvertes par d’autres fléaux. « Il se demanda où étaient passées toutes les larmes versées en ce monde. Comment se faisait-il qu’elles n’aient pas inondé les villes, emporté les montagnes ? Pendant ces années cruelles, n’avaient-elles pas suffi pour un nouveau déluge ? » (p. 76)