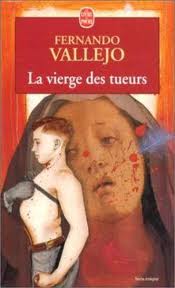

Roman de Fernando Vallejo.

À Medellin, en Colombie, « les sicaires sont des enfants ou de jeunes garçons de douze, quinze ou dix-sept ans, comme Alexis, mon amour. » (p. 11) De retour dans son pays pour y mourir, le narrateur est un grammairien qui s’éprend follement d’un superbe gamin, prostitué et assassin. Sept mois durant, le couple arpente la ville, court les églises et commence à tuer à l’envi. Alexis est aussi violent qu’innocent : « Il comprend seulement le langage universel des coups. Cela fait partie de sa pureté intouchée. » (p. 33) Dans l’âme du jeune homme se mêlent la candide spontanéité de l’enfant et le froid détachement du tueur à gages. Le grammairien et le beau sicaire forment un couple fatal qui s’exalte dans une hécatombe amoureuse. Revolver à la main et argot plein la bouche, Alexis défie la vie, défie toutes choses.

Entraîné dans un monde désenchanté de violence crue, le vieil homme découvre qu’« ici la vie d’un homme ne vaut rien » (p. 60). La mort est aussi fugace qu’omniprésente et le regard que chacun pose sur elle est désabusé. Qui tuent-ils, ces amants fous ? Des passants, des chauffeurs de taxi et autres. Sans besoin de motif, la mort déambule en reine et s’octroie les vies qui lui plaisent. Mais ce qu’oublie le couple funeste, c’est que la mort n’a pas de maître. Alexis mourra, c’est avéré dès le début du roman. Pour le vieil homme, il est « [exempté] de l’ignominie de vieillir par le scandale d’un poignard ou la miséricorde d’une balle. » (p. 14) Et puis, il y aura Wilmar, nouvel amour et nouvelle désillusion.

Fernando Vallejo présente un univers où la religion est dévoyée et le mysticisme halluciné. Les balles baptisées participent d’une religion de la mort et l’amant assassin est sacralisé : « Alexis était l’Ange Exterminateur qui était descendu sur Medellin pour en finir avec cette race perverse. » (p. 85) L’horreur devient un culte voué à Marie Auxiliatrice, vierge du village de Sabaneta, que les tueurs implorent pour obtenir le succès dans leurs entreprises mortifères. Medellin est devenue la cathédrale du Mal, une cité monstrueuse aux multiples noms où s’affrontent des bandes armées pour la possession de quelques rues ou le trafic de drogue.

Ce qui frappe encore, outre le reniement de la religion, c’est l’invective acharnée contre tout ce qui peut être sacré pour une société. Ce roman piétine la politique et les grands hommes, la famille, la morale et même le football ! Fernando Vallejo écrit la jubilation du Mal dans une catharsis débarrassée de tout complexe. Le grammairien est clairement un avatar de l’auteur et la profondeur autobiographique du texte fait froid dans le dos ! Les paragraphes ont une épaisseur qui illustre la touffeur mortelle de Medellin et l’horreur sans âme dans laquelle plonge le narrateur. Bien loin du réalisme magique qui a fait les belles heures de la littérature sud-américaine, le roman de Fernando Vallejo est une plongée dans la réalité nue, un rappel des contingences du monde.

Si j’ai aimé ce roman ? Peut-on aimer l’horreur ? Alors oui, je l’ai aimé. Mon conseil aux âmes sensibles, passez votre chemin.

C’est de ce roman dont s’est inspirée Juliette pour l’écriture du titre ‘Les garçons de mon quartier‘.

Le film éponyme de Barbet Schroeder, sorti en 2000, m’a semblé moins pesant que le livre. Première différence : le livre ne cite jamais le prénom du narrateur, alors que le film le nomme immédiatement Fernando. Aucun doute, il s’agit de l’auteur, son patronyme est lancé quelques minutes après le début du film. La représentation rend plus mordant le cynisme du « dernier grammairien de Colombie ». La religion est moins prégnante et les jeunes sicaires ont plus l’air d’être des petites frappes – ce qu’ils sont effectivement – la grâce mystique en moins. La fin du film extrapole un peu l’excipit du roman, mais sans dénaturer l’histoire. Enfin, la bande originale est tout simplement hallucinante : de Maria Calas aux derniers sons électroniques en passant par les mélodies colombiennes, la musique déploie une atmosphère unique pour illustrer un monde qui oscille entre beauté et laideur, entre tradition et modernité. Moins âpre que le roman, le film se regarde sans déplaisir, ne serait-ce que pour la beauté du couple Fernando/Alexis : entre l’homme mûr et l’éphèbe insolent, il y a une perfection époustouflante.