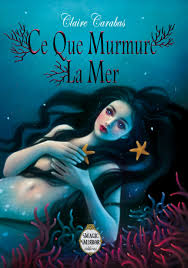

Roman de Claire Carabas.

La dernière fille du roi des océans rêve de la surface et de la terre des hommes. Désobéissant à son père et aux règles immuables de la mer, elle se lance à la recherche de l’homme qu’elle a aperçu sur son bateau. Ce navigateur, c’est Yvon : il a entrepris un tour du monde sur les eaux. À son retour en Vendée, meurtri par la mort d’un camarade qu’il n’a pas pu sauver, il n’a plus goût à rien. Aussi, quand il découvre la sirène sur la plage, dotée d’une paire de jambes obtenue contre sa voix, il retrouve le goût de vivre. « Que faire quand on ramasse une inconnue sur une plage ? » (p. 70) Mais entre la créature marine et l’homme, le silence et l’incompréhension compliquent tout. L’amour, pourtant évident, ne se déclare pas et ronge les cœurs muets, jusqu’à la terrible issue.

J’ai tant de reproches à adresser à ce texte ! Il s’agit d’un premier roman et, hélas, tout est convenu et attendu dans l’intrigue. On a la jeune fille superbement belle qui fuit une existence dorée en se moquant des mises en garde, l’amour au premier regard (non, personne, jamais) ou encore le récit a posteriori très amer, débordant de regrets. « J’aurais dû me contenter de regarder éclore mon jardin. J’aurais dû rester là. Ne jamais monter à la surface. » (p. 13) Gros point noir : le style grandiloquent qui rend la lecture pénible. C’est toujours maladroit et ça prouve que l’autrice en fait trop pour nous convaincre de son talent et de la richesse de son univers. Je n’ai pas besoin de phrases inutilement pompeuses pour cela : il est possible de faire simple et de produire un texte éminemment profond. À cela s’ajoutent les prétéritions qui alimentent un suspense artificiel : allez, Claire, raconte ton histoire, arrête avec les effets d’annonce !

Autre point pénible, le vocabulaire technique/scientifique très précis utilisé dans les descriptions. L’autrice nous présente tout le bestiaire marin, de la faune à la flore, sans explication. On rencontre donc des dizaines d’espèces sans en savoir plus sur elles : ce catalogue n’a aucune plus-value. Et quand je dois poser mon livre plus de 3 fois pour chercher un mot que je ne connais pas ou que je ne peux pas comprendre d’après le contexte, ça me sort « un peu » de ma lecture. On a aussi le lexique de la navigation, précis jusqu’à l’abstraction. Utiliser les termes exacts n’est pas le problème, mais il faut penser aux lecteur·ices qui ne sont jamais montés sur un bateau et donc adapter le vocabulaire, insérer des notes de bas de page ou au moins expliciter les termes. « J’ai dû monter en tête de mât et balancer une garcette lestée de boulon. » (p. 25) Personnellement, j’aurais mis « boulons » au pluriel, mais ce n’est qu’une des nombreuses fautes du roman. Le problème ici, c’est que je n’ai pas la moindre idée de ce qu’Yvon vient de faire et de la raison/conséquence de son action. Souci suivant, j’ai nommé les ruptures de style. Elles sont acceptables quand elles sont incarnées dans des personnages différents. Or là, 3 lignes après cette explication très technique, Yvon se lance dans un lyrisme décomplexé. « Le bateau va bien. Il s’ébroue dans les vagues comme un jeune étalon. Quand il part en surf, je me gorge de cette sensation unique de vitesse, de légèreté et de puissance. C’est un bon bateau. Il me communique sa force. » (p. 25) Il est très difficile d’avoir de l’empathie pour un personnage et de s’intéresser à son histoire quand sa caractérisation est aussi schizophrénique.

Ce roman est une parfaite démonstration des conséquences du manque de communication. La sirène est folle d’amour et elle ne comprend pas pourquoi Yvon ne la « chasse » pas (c’est le terme utilisé…), mais elle ne fait rien pour l’encourager. Yvon est fou d’amour pour la sirène (même s’il ne connaît d’elle que son physique, basiquement, puisqu’elle ne parle pas…), mais il ne se déclare pas. « J’avais fait tout ce chemin jusqu’à lui. Mes yeux le suppliaient de faire le dernier pas. Il ne comprenait pas. Il ne voulait pas comprendre. » (p. 108) Finalement, personne ne dit rien et rien ne se passe. Dans toute relation, il est ridicule d’espérer une réponse si aucune question n’est posée ou si aucune demande n’est présentée. Personne ne peut deviner ce que pense ou attend autrui, d’où l’intérêt de communiquer ! Résultat tragique de l’histoire : Yvon croit qu’il n’intéresse pas la sirène et se rapproche d’une autre femme ; folle de jalousie et d’amertume, la sirène tue Yvon et retourne à la mer. Cette réécriture du conte d’Andersen est un désastre ! Dans l’histoire danoise, la sirène pourrait tuer le prince pour retrouver sa voix, sa queue et sa place dans le royaume des eaux : elle choisit de ne pas le faire par amour. Ici, la sirène tue l’homme parce qu’elle ne peut pas l’avoir. Le message est radicalement différent et il banalise/légitime les crimes faits, soi-disant, par amour. Il est dangereux de romantiser à ce point la mort au nom de la déception amoureuse. À la fin du roman, la sirène règne en maîtresse despotique sur l’océan. Conclusion ? On ne guérit jamais d’une peine de cœur et ça rend mauvais·e ? Quel affreux sous-texte à présenter aux jeunes lecteur·ices à qui s’adresse ce roman !