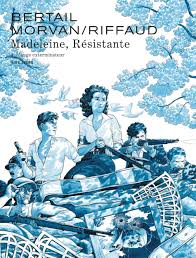

Bande dessinée de Dominique Bertail (dessin), Jean-David Morvan et Madeleine Riffaud (scénario) et Eloïse de la Maison (archives).

En août 1944, la résistance s’organise pour libérer Paris. Madeleine Riffaud vient d’échapper aux geôles de la Gestapo et est plus déterminée que jamais à lutter contre l’ennemi. Elle accepte toutes les missions, animée d’une énergie folle : barricades, courses armées, embuscades, elle est de toutes les actions. « Je courais le long des gouttières, je n’avais peur de rien, ni des balles, ni du vide. […] J’ai appris plus tard que c’était une maladie… le choc post-traumatique. […] Ce n’est pas toujours le courage qui vous fait agir en héros. » (p. 13) L’état-major de la résistance connaît les exploits de la jeune femme et lui confie une tâche sinistre, celle d’abattre un traître. Des années plus tard, alors qu’elle se souvient et qu’elle raconte, Madeleine évoque un autre traumatisme. « Ce qui est terrible, tellement terrible, c’est quand vous êtes obligé de faire la conversation à celui que vous devez flinguer. » (p. 35) À vingt ans à peine, Madeleine/Rainer est toujours à la tête de la compagnie Saint-Just, et alors que Paris est reprise aux mains allemandes, rue après rue, elle voit trop souvent ses camarades tomber sous les balles.

L’histoire de Madeleine Riffaud reprend là où le tome 3 l’a laissée. Le quatrième volume m’a bouleversée bien davantage que les précédents. L’innocence est définitivement perdue : reste le combat têtu et intransigeant pour la liberté. Et pourtant, il y a de la douceur dans le récit, portée par les poèmes de la jeune résistante. Dans ses vers, elle se raconte et elle dépeint l’horreur avec une précision terrible : rien de sanguinolent ou de sauvage, seulement la terrible acuité d’une âme qui a côtoyé la mort de chaque côté du canon. « Tous mes amis ont tué. / Et beaucoup, en secret / Ont pleuré d’avoir tué / Sur leurs mains inconnues. » (p. 75) La rencontre avec Paul Éluard, présentée en fin d’ouvrage, ouvre un nouveau chapitre de l’existence extraordinaire de cette femme hors du commun. Ce roman graphique est davantage qu’une biographie ou un témoignage, il est le rappel indispensable qu’on ne compose jamais avec le fascisme.