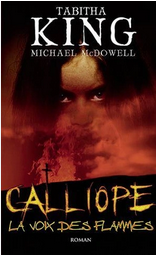

Roman de Michael McDowell, achevé par Tabitha King.

Calliope, dite Callie, a sept ans quand son père est sauvagement torturé et assassiné et qu’un complot ruine sa famille. L’enfant et sa mère trouvent refuge dans une pension sur l’île de Santa Rosa, dans le golfe du Mexique. La petite fille a de grandes oreilles disgracieuses, mais également une ouïe au-delà du commun et du réel : elle épie souvent les conversations et elle entend des voix que personne ne perçoit. Ce faisant, elle accumule des informations qu’elle ne comprend pas toujours, mais qui, au fil du temps, composent un tableau terrifiant. « Cette maison était un placard à souvenirs qu’il me fallait fermer soigneusement à clé jusqu’au moment où je serais assez grande pour les analyser sans danger. » (p. 144) La vérité se cache dans les secrets et les non-dits, et Callie comprend peu à peu ce qui s’est joué autour du meurtre de son cher papa.

Ce roman est loin d’être en tête de mes préférés de l’auteur, sans doute parce que celui-ci ne l’a pas terminé, mais il comporte toutefois des éléments délicieusement terrifiants : une chevelure qui tombe en quelques heures, un sac perdu et retrouvé, deux malles – l’une vide et l’autre pleine – qui semblent sans cesse se substituer l’une à l’autre, une maison incendiée ressurgie des cendres, des fantômes qui s’expriment à la lueur des chandelles, etc. La petite Callie me rappelle la Carrie de Stephen King : elle est sans cesse malmenée par sa mère, femme vénale et égocentrique, mais elle est plus débrouillarde que sa consœur pyromane. « Ce que ces deux femmes avaient en tête de faire de moi, mis à part de les servir l’une et l’autre, me dépassait. » (p. 314) L’enfant grandit et ne se laisse pas faire, et elle m’a été vraiment sympathique !

Tabitha King n’est pas uniquement l’épouse du roi Stephen : elle est une autrice à part entière, dont l’œuvre est reconnue aux États-Unis et partiellement traduite en France, mais que je n’ai jamais lue – disons que ses romans ne sont pas ma came. Après la mort de Michael McDowell, elle a repris les notes de son ami pour conclure le manuscrit. Je suis bien incapable de définir qui a écrit quoi, mais je constate un style assez poussif, loin du dynamisme feuilletonnant des autres écrits de McDowell. Par ailleurs, les belles femmes sont immanquablement méchantes et celles que la nature n’a pas favorisées ont des talents, pas toujours positifs : cette binarité assez simpliste nuit au roman, car dès qu’un personnage féminin est décrit, on sait à quoi s’attendre.

Bref, voilà une lecture qui ne me marquera pas vraiment, mais j’en retiens trois phrases.

« Je n’ai jamais vu que frapper les enfants les rende meilleurs. […] Et je sais que moi, ça ne m’a pas fait de bien. » (p. 234)

« Je déçois maman depuis ma naissance. Si je changeais, ça pourrait lui faire un choc. » (p. 473)

« Le pardon est une chose horrible, Callie. Il torture le coupable bien plus que la haine. » (p. 564)