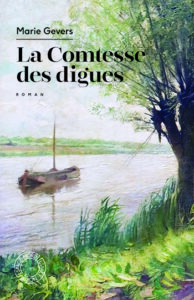

À la mort de son père, Suzanne reprend l’activité de Dyckgraef, ou comte des digues. Le long des eaux de L’Escaut, il faut veiller aux rives, aux effondrements et aux marées pour que le polder ne soit pas inondé. La jeune fille connaît son métier et est profondément attachée à son pays d’eau et de champs. Mais au village, on jase. A-t-on jamais vu une Comtesse des digues ? La fonction peut-elle s’exercer sans un homme, sans un mari ? Et la vibrante Suzanne, en proie aux premiers désirs, ne sait à qui elle pourrait donner sa main ? Pas à Monne, le grossier brasseur. Peut-être à Triphon, fidèle employé de son père. Ou encore à Max Larix, nouveau propriétaire d’une parcelle. Mais plus que sa main, c’est son cœur que la trop raisonnable Suzanne veut offrir. Pour cela, elle aura à accepter quelques renoncements d’orgueil.

Cette histoire est simple et charmante, tranquille et inéluctable comme les saisons. « Le soleil couché, le vent se leva, sautant à l’ouest, et une brume envahit les prés et les champs humides. Ce fut l’automne. » (p. 151) Dès le début, j’ai su à qui Suzanne lierait son existence, mais j’ai pourtant pris plaisir à suivre ses émois dans un paysage superbe. Marie Gevers dépeint à merveille des lieux qu’elle connaît et qu’elle aime. J’ai évidemment tiqué devant le discours qui professe que seul le mariage peut dompter les ardeurs des jeunes filles solitaires, mais il faut remettre le texte dans son contexte : il a été écrit en 1929. Je choisis de retenir l’écrin de nature dans lequel repose cette histoire d’amour de facture très classique, mais douce et plaisante.