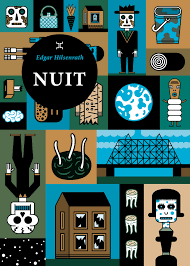

Roman d’Edgar Hilsenrath.

Dans le ghetto de Prokov, la survie s’organise au jour le jour. Chacun cherche un refuge pour la nuit, car les rafles emportent tous ceux qui sont trouvés dans la rue après le couvre-feu. « Nous envions les morts… et partout, quand sonne l’heure, personne ne veut mourir. Pourquoi tenons-nous tant à la vie ? / Parce que nous n’avons pas perdu espoir. / Si, Déborah, nous avons perdu espoir. » (p. 174) Parmi tous les miséreux, il y a Ranek. Ni plus chanceux ni plus débrouillard qu’un autre, il gagne chaque journée de survie à la force de ses maigres bras et de sa roublardise. Prêt à tout pour une pomme de terre, pour une gorgée de soupe ou une poignée de farine, Ranek se méfie de tous. Dans l’asile de nuit et partout dans le ghetto, la faim et la fatigue conduisent aux dernières extrémités. La solidarité est de plus en plus rare. « On essaie de rester humain… et après ? Qu’est-ce qu’on y gagne ? » (p. 370) Tout s’achète et tout se vend, même la misère et la honte. Dépouiller les morts de leurs maigres biens, jusqu’au plus petit chiffon, c’est toujours une heure de plus gagnée sur la nuit. « Les morts pardonnent aux affamés, et ils pardonnent aux désespérés. » (p. 381)

Dans ce premier roman qu’il a mis plus de 10 ans à écrire, Edgar Hilsenrath a placé beaucoup de sa propre expérience. Lui aussi a connu le ghetto, la faim, le typhus, le froid. Si son roman alimente inexorablement la littérature de l’Holocauste, l’auteur propose une image du Juif débarrassé de son misérabilisme : ici, la victime est prête à tout, à devenir criminelle, cruelle. Bien que bornés par les frontières du ghetto, les juifs de Prokov se rebellent juste en existant et rendent chaque coup, ne serait-ce qu’en crachant. « Mettez-vous ça dans le crâne une fois pour toutes : ne vous occupez pas des autres. Fichez-vous toujours de ce que font les autres, s’ils mangent, s’ils baisent ou s’ils crèvent… Rien à cirer… ici c’est chacun pour sa pomme. » (p. 59)

Le tour de force de ce roman, compris tout entier dans le titre, est de faire de tout le récit une longue nuit, même quand il fait jour. « Une nuit, ça peut être long. » (p. 286) L’aube ne poindra vraiment qu’avec l’ouverture du ghetto et la fin de la guerre. D’ici là, le crépuscule n’en finit pas. Et le temps de la nuit est dilaté par l’angoisse, les souvenirs et les cauchemars : il devient une éternité de peur, de souffrance et d’incertitude. « Tu n’as pas vraiment dormi. Ces pensées ont surgi de ta somnolence. Ces derniers temps, ça t’arrive souvent. Tu ne sais plus distinguer entre les rêves et les pensées. Mais tu n’es pas encore cinglé, juste affamé. » (p. 48) La dernière phrase du roman contient cependant une infinité de possibles et d’espoirs permis par la maternité : le jour ne s’est pas encore levé, mais certains auront la chance de le voir.

Résolument plus sombre que ses romans suivants, Nuit est sans conteste le texte fondateur de l’œuvre d’Edgar Hilsenrath, dont je ne peux que vous conseiller la lecture. Et si vous cherchez un autre texte immense issu de la littérature de l’Holocauste, lisez À pas aveugles de par le monde de Leïb Rochman.