Roman de Didier Decoin. Prix Goncourt 1977.

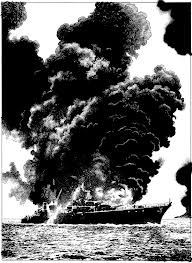

New York se désagrège. Les gratte-ciels se fissurent et se vident. Les chiens partent en bande vers les montagnes. Les eaux refoulent dans les souterrains. New York se meurt. Mais il n’y a que John l’Enfer, un indien Cheyenne, qui sent les convulsions de la métropole. Cette fin prochaine rappelle comment le petit village indien de Manhattan a disparu sous la poussée des colons blancs. Cette fois, c’est certain, la nation indienne vit ses dernières heures. « Le douzième laveur de carreaux qui s’écrase en moins de six mois. Tous des Indiens. Je le croyais pourtant différents de nous autres, insensibles au vertige ? / Oui, ça se passe dans leur oreille interne. Maintenant, si ça se trouve, ils s’adaptent. Et ils en meurent. » (p. 13) L’assimilation définitive est-elle donc le dernier acte barbare que les Blancs civilisés commettent envers le peuple millénaire du nouveau continent ?

John l’Enfer est laveur de carreaux. Il s’élève au-dessus de l’agitation fiévreuse de la cité et les milliers de fenêtres de la ville lui renvoient un horizon de fer et de verre qui se craquèle. « Le Cheyenne a toujours eu l’impression d’être le spectateur privilégié de cette ville à la surface de laquelle il ne prend pied que pour fermer les yeux. » (p. 50) John n’est pas le dépositaire des rites de ses ancêtres, mais il garde en lui assez de spiritualité pour savoir que New York convulse et qu’il ne fait pas bon y rester. « Il faut se méfier des villes, ça vous assassine mine de rien. » (p. 162)

Le chemin du Cheyenne croise celui de Dorothy Kayne, une jolie professeure d’universitée qu’un accident a rendu momentanément aveugle. La jeune femme a besoin d’être protégée et elle accepte le soutien de John. Et aussi celui d’Ashton Mysha, un officier de marine retenu à terre pour raisons de santé, juif polonais obsédé par son pays d’origine. Ces trois êtres se raccrochent les uns aux autres et élaborent une relation étrange. John aime Dorothy, mais refuse de la toucher. « Il accepterait de pas toucher Dorothy Kayne, jamais. De ne pas danser avec elle, de ne pas changer ses pansements. Mais qu’elle vive dans sa maison, seulement ça – et rien d’autre. Elle est la millième femme, peut-être, dont John l’Enfer rêve de suivre la vie pas à pas. » (p. 86) Il semble que Dorothy aime l’Indien, mais c’est à Ashton qu’elle se donne chaque nuit. Et Ashton ne semble aimer personne : il attend seulement la mort et cette attente le fatigue.

Brusquement, John l’Enfer est au chômage. La malhonnêteté des entrepreneurs new-yorkais est une autre manifestation de l’inexorable déliquescence de la ville. Le Cheyenne décide de descendre dans la rue avec d’autres Indiens et de revendiquer les droits des natifs. La marche est stoppée par les forces de l’ordre. « Ne pas confondre un combat de rues avec la guerre des plaines. » (p.94) John l’Enfer est envoyé en prison et sa seule façon de payer sa caution, c’est d’hypothéquer sa petite maison en bois à Long Island, cette bicoque que les riches du voisinage rêvent tant de voir sauter pour y installer des demeures autrement plus rutilantes. Les pouvoirs accusent John d’avoir voulu détruire New York et le procès s’annonce sans appel. « On n’a jamais vu un seul Cheyenne l’emporter sur des millions d’hommes. » (p. 282)

John, Dorothy et Ashton dérivent dans la ville qui se meurt, d’un gratte-ciel vide à un palace où tout est démesuré. Le Cheyenne se laisse submerger d’amour pour Dorothy. « À travers John l’Enfer, c’est la nation cheyenne qui s’agenouille. Respire, avide, le parfum trouble d’une fille blanche et blessée, encore endormie. » (p. 146) Mais Dororthy est une femme effrayée qui use de son handicap pour redevenir enfant. « Ces deux hommes avec toi, que sont-ils au juste ? / Une attente. » (p. 217) De son côté, Ashton décide d’en finir avec ses démons, d’en finir tout court. Il rencontre le docteur Almendrick qui se livre à un curieux trafic d’organes humains sous forme de ventes viagères. La fin se précipite : celle d’Ashton et celle de New York se confondent. Pour les survivants, une seule solution : fuir et ne pas se retourner sur les vestiges à venir de la ville.

En me relisant, je me dis que j’en ai sans doute trop écrit. Mais ce roman est impossible à résumer. Il y a tant de choses à dire à son sujet. Ça faisait longtemps que je n’avais pas été happée par une lecture au point d’en rêver, de rêver d’une ville qui s’effondre et qui se meurt à petit feu, de rêver d’un Indien mélancolique et amoureux et de hordes de chiens qui envahissent Central Park. Oui, je divague encore un peu, mais c’est tellement bon…