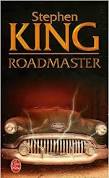

Roman de Stephen King.

Le jeune Ned Wilcox est bouleversé par la mort de son père, policier fauché par un ivrogne sur le bord de la route. Il passe beaucoup de temps dans les bureaux de la Compagnie D., auprès des anciens collègues de son père. Un soir, les membres de la Compagnie D. racontent à Ned l’histoire de la Buick Roadmaster garée dans le Hangar B. Pour Sandy, Shirley, Eddie et les autres, cet engin n’est pas une voiture, mais un vaisseau convoyeur, un portail intelligent, vivant et malveillant ouvert sur un univers extraterrestre. « Tu veux dire que la Buick cicatrise ? […] Qu’elle est capable de se guérir toute seule ? » (p. 152) Régulièrement, la voiture expédie des créatures mortes ou vivantes sur le sol du Hangar B, mais elle semble également aspirer des créatures dans un autre monde. Personne ne sait comment cela fonctionne et personne ne relâche son attention quand il s’agit de cette Buick démoniaque. « Avec la Buick, l’important n’était pas ce qu’on savait, mais ce qu’on ignorait. » (p. 179) À mesure que le récit progresse, Ned est convaincu que son père est mort par la faute de cette voiture et même que cette voiture est l’unique responsable de sa disparition. « Je ne crois pas aux coïncidences, je crois seulement qu’il y a des chaînes d’évènements qui deviennent de plus en plus longues, de plus en plus fragiles, jusqu’au moment où elles sont rompues par l’effet de la malchance ou de la malveillance humaine. » (p. 11)

Abominations sorties du coffre d’une voiture, tempêtes électriques, morts violentes, sinistres accidents de la route, disparitions inexpliquées, tout est au rendez-vous de ce très bon volume du roi de l’épouvante. Mais ici, ce qui terrifie le plus, c’est le mode de narration. Au lieu de nous faire suivre les évènements à mesure qu’ils se déroulent, l’auteur les présente comme s’étant déjà produits et les convoque grâce aux souvenirs conjugués de différents narrateurs. Nous sommes donc en présence d’une parfaite histoire qui fait peur, du genre que l’on raconte aux (grands) enfants. Et Stephen King mobilise tout le talent dont il est doté pour livrer un récit qui fait froid dans le dos, la puissance évocatrice de ce récit a posteriori étant soutenue par la multiplicité de narrateurs. Et le meilleur est à venir puisqu’après cinq cents pages de souvenirs, il reste le pire, ce qui n’a pas été vécu, ce qui reste à raconter. Les cent dernières pages du roman sont donc la conséquence inévitable du ressort tendu sur les cinq cents premières. Du grand art, je vous dis !