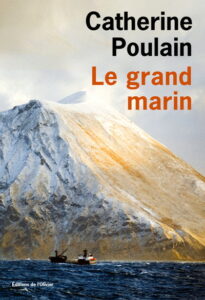

Roman de Catherine Poulain.

Lili, avec un anorak et un sac, a quitté la France pour aller pêcher en Alaska. Elle ne pense qu’à ça, ne veut que ça. « Je voudrais qu’un bateau m’adopte. » (p. 11) À Kodiak, elle rode sur le port jusqu’à ce le Rebel l’accepte à son bord. Au milieu de matelots endurcis, elle pêche la morue noire. Elle n’a peur de rien, Lili, sauf peut-être des services de l’immigration puisqu’elle n’a pas de carte verte. Elle n’est jamais en repos : même en dormant, elle s’agite. À bord, elle se blesse plusieurs fois. Lili, elle ne veut que la mer, mais la mer ne veut peut-être pas d’elle. Qu’importe le froid, les blessures, les viscères de poisson qui se glissent partout et la fatigue, Lili voudrait ne jamais retourner au port. « Je ne veux plus être sur terre. Je crois que j’aime mieux me noyer. » (p. 176) Peu à peu, elle gagne sa place à bord et au sein des marins. En dépit de l’euphorie des pêches abondantes, Lili a toujours la même obsession : aller à Point Barrow, dont on dit que c’est le bout du monde. Jusqu’où s’enfuira-t-elle, Lili ? À quoi tente-t-elle d’échapper ? « Je veux me battre […], j’veux aller voir la mort en face. Et revenir peut-être. Si je suis capable. » (p. 224) Et il y a Jude, le grand marin qui voudrait l’épouser et s’installer à Hawaï avec elle. Peut-elle être libre, Lili, si elle se laisse attacher ? « Ses yeux de pierreries sur moi, ses yeux de poignard et d’amour très sauvage, ses yeux de fauve jaunes qui ne me lâchaient plus jusqu’à me faire sombrer. » (p. 245) Mais la dérive, est-ce vraiment la liberté ?

Il y a des lectures comme des tremblements de terre qui renversent tout. Le grand marin est l’une d’elles. Je me suis profondément reconnue dans ce personnage, pas uniquement parce que je partage son prénom/surnom, mais surtout parce qu’il semble tellement perdu, tellement désespéré d’échapper à ses démons. « Et personne ne m’attendra plus jamais enfin. » (p. 19) Lili a des idées fixes : manger du popcorn, aller à Point Barrow, repeindre un mât. Ce sont autant de balises, d’objectifs qui aident à avancer un jour de plus. Lili a quitté Manosque-les-Plateaux, ou serait-ce Manosque-les-Couteaux, pour une raison qu’elle ne dit pas, mais qu’il n’est pas besoin de connaître pour comprendre l’urgence qui anime la jeune femme : partir ou mourir, c’est bien simple. « Je repense Manosque-les-Couteaux chaque jour et chaque nuit. Je ne veux pas qu’on ait ma peau. » (p. 16) Outre la référence à Jean Giono, on ne peut pas manquer de comprendre l’étouffement causé par ce petit village de France au surnom si singulier. Alors oui, partir, même si le but n’est pas une fin en soi. « Il faudrait toujours être en route pour l’Alaska. Mais y arriver, à quoi bon. » (p. 5) Si Lili refuse d’aller à Hawaï, c’est pourtant un bout du monde qui vaut l’Alaska, ces deux états américains étant isolés du reste de l’Union. Ce sont deux îles, chacun à leur manière, où il est possible de penser que la dernière frontière a été atteinte. À moins que la dernière frontière ne soit la mort.

Le grand marin est un roman vibrant, brûlant, extrêmement dynamique. On peut y avoir le mal de mer, mais j’y ai trouvé la beauté et la liberté propres aux grands espaces.