Guide littéraire de Jean-Luc Coudray.

Quatrième de couverture – Que n’avons-nous eu ce mot définitif qui cloue le bec des plus insupportables de nos contemporains quand nous en avons croisé un ? Condamnés à ressasser notre échec face à une situation qui nous a échappée, nous ruminons en vain ces phrases percutantes qui terrassent les imbéciles et qui nous ont manquées. Avec ces soixante-deux lettres cogitées par le cerveau vengeur de Jean-Luc Coudray, voici de quoi désamorcer le souvenir de ces situations humiliantes. Leur lecture permettra de calmer nos amères ruminations et, si nous retrouvons notre bourreau, d’espérer crucifier sa basse conscience, réveillant chez nous cette sérénité que procure le rééquilibrage du monde.

Alléchant, n’est-ce pas ? De cet auteur, il est dit qu’ « il tente d’élever les imbéciles en les rabaissant à coup de 40 missives. » Très poli, même dans la vacherie, et toujours didactique, Jean-Luc Coudray revient sur des situations blessantes avec un raisonnement ferme et implacable. Au terme de ses épîtres, voilà le reproche initial retourné et l’opportun indélicat fustigé. Tel est pris qui croyait prendre. « Je ne puis vous reprocher votre bêtise puisqu’il ne s’agit chez vous d’une faute morale mais d’un inachèvement cérébral. » (p. 175)

Tout le monde y passe : le conducteur malappris et malpoli, la bourgeoise bêtement pédante, l’intellectuel condescendant, le feu rouge mal placé, le jeune indolent et la sylphide stupidement gracieuse. Même Dieu et ses sbires en prennent pour leur grade : « Cependant, votre vision de Dieu, personnage barbu et vengeur, qui précipite dans les flammes ceux qui n’ont pas la chance de posséder une porte pour qu’un représentant vienne lui parler de la Bible, me paraît aussi étriqué que votre visage sans ride. » (p. 39) (Question grammaticale : n’auriez-vous pas plutôt écrit « pour qu’un représentant vienne leur parler de la Bible » puisque le sujet est « ceux qui n’ont pas la chance » ?)

Ces lettres font gentiment et/ou férocement sourire, les premières à tout le moins. Parce qu’on finit par se lasser. Grosso modo, notre auteur en pétard suppose que les autres homo sapiens que des malotrus imbéciles. Ok, c’est le présupposé nécessaire à ce déversement de verve vengeresse. Mais les mêmes arguments reviennent trop souvent : ainsi les hommes sont lâches et gras, les femmes bradent leur féminité sous des atours exagérément féminins et les jeunes sont mous et sans envergure. Même si la langue est vive et que le verbe se déploie avec panache, l’ensemble manque légèrement d’originalité ou, au moins, de renouvellement.

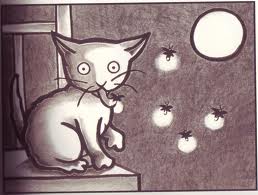

Les illustrations d’Alban Caumont composent une grotesque galerie de portraits où les animaux prennent des traits humains. Ou sont-ce les hommes qui régressent au rang de phacochères aigris et d’hippopotames mous ? Mais n’est-ce pas manquer d’un élémentaire respect à ces pauvres bêtes qui ne nous ont rien fait ?

Au terme de cette lecture, et avant de vous présenter une des missives, je n’attends qu’une chose :

M. Coudray, écrivez-moi !

******

La situation – Quelqu’un se fiche de vous parce que vous n’avez pas de compte sur Facebook.

La lettre – Bonjour,

tu m’as fait hier une réflexion, fustigeant mon absence d’inscription sur un réseau social en ligne, type Facebook, et mon indifférence au sujet des nouveaux outils de communication.

J’en déduis que l’individu normal, dans un contexte mondial de circulation d’informations et de marchandises, devrait, à l’image d’une entreprise d’import-export, envoyer et recevoir quotidiennement, grâce à son adhésion à Facebook, une quantité importante de photos ou de messages. Il devrait collectionner les « amis », entités branchées sur sa page, fournisseurs ou destinataires des informations en question. Ainsi, il devra mimer le comportement de l’économie planétaire dont la croissance et la vitalité se mesurent au nombre d’échanges et non à la véritable création de richesses.

De même que la jouissance corporelle s’amplifie par l’augmentation des passages de matière au travers des frontières organiques, lorsque nous mangeons, évacuons, copulons, de même les déplacements de marchandises entre pays multiplient les taxes, prélèvements et plus-values, engraissant des parasites qui jouissent des allers-retours de l’agitation économique.

Tu soumets ton plaisir à la quantité de photos de vacances, de plaisanteries de camelots, de gags à tout faire qui traversent les orifices électroniques de ton territoire virtuel, t’offrant un bénéfice et une réparation narcissique à chaque déplacement, dans la pure logique pulsionnelle propre à la pornographie des corps ou des multinationales.

Les enflures affectives, les sagesses de bureau, les bisous de reconnaissance, les émotions touristiques, les confidences de chanson, les trouvailles alcooliques, les photomatons de belle-sœur, les anniversaires flashés comme par des radars autoroutiers, les visages cirrhosés d’enthousiasme, les bébés dépossédés du droit sur leur image, les gâteaux tristement excessifs, sont échangés comme des bonbons ou des pansements.

Diffusé en ligne, le banal devient du conforme, l’ordinaire du vulgaire, le sentiment de l’émotion, la tendresse de l’attendrissement, l’amitié de la trivialité.

La valeur relationnelle se mesure désormais au débit. La vie sentimentale se gère avec un outil professionnel. Les amis se capturent comme des clients.

Je suis au regret de te dire que je préfère fréquenter mes amis sans passer par la planète.

Cordialement.