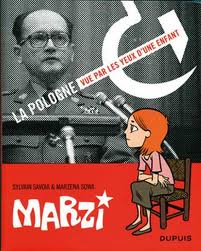

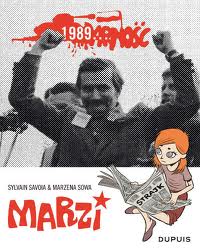

Romans graphiques et autobiographiques de Marzena Sowa (textes) et Sylvain Savoia (dessins).

1984-1987 – Marzi est une petite fille rousse aux grands yeux gris-bleu. Accompagnée de son lapin en peluche, elle grandit tranquillement auprès de ses parents et avec les gamins de son immeuble. Elle a les jeux de son âge : bloquer l’ascenseur, sonner chez les voisins, courir dans les champs. Entre ses bêtises d’enfant et ses grands questionnements, Marzi est une gamine qui veut comprendre et qui pose sur le monde des yeux curieux. Elle est née dans la Pologne communiste des années 1980 et elle raconte ce monde d’un autre âge.

Du fond de son enfance, Marzena ramène des souvenirs drôles et émouvants. Elle raconte les défauts de sa mère et l’amour qu’elle porte à son père. « Ma mère, c’est comme une sorte de prophète dramatique ; avec elle, l’avenir est forcément catastrophique. » (p. 98) Les petites misères qu’elle subit ou qu’elle fait subir sont racontées avec la naïveté cruelle des enfants. Son enfance est celle de beaucoup : elle passe les vacances chez sa grand-mère, avec des cousins, elle apprend à nager, elle ramasse des fruits, elle adore puis abandonne certains jouets. Mais voilà, la Pologne communiste, ce n’est pas tout à fait la France dont Marzi rêve depuis toujours, surtout depuis qu’elle a entendu chanter Mireille Mathieu.

Entre son père ouvrier et sa mère employée de bureau, Marzi grandit plutôt bien. L’ordinaire n’est jamais très original, mais ses parents font le maximum, comme tous les Polonais, pour dénicher quelques denrées rares, parfois au prix de longues heures d’attente dans le froid. « Juste un petit morceau de n’importe quoi pour nourrir la famille. Du sucre pour adoucir cette existence. Pour oublier toutes les contraintes de la vie de ce pays. » (p. 33) Le rationnement est au coeur des existences et il suffit de peu pour améliorer le quotidien. Chacun fait provision du maximum en prévision du pire ou du mieux. « Finalement, les gens se servent très peu de leur voiture… L’essence est un luxe. Les gens l’emmagasinent pour le jour où ils en auront vraiment besoin. Pour fuir le communisme par exemple… » (p. 190)

Sourdement gronde la révolte et s’annonce la fin du communisme. Un soir à la télé, « il y a le monsieur moustachu qui n’a peur de rien. Chez nous on parle beaucoup de lui. Il s’appelle Lech Walesa et il est à la tête d’une association qui se révolte contre les autorités. » (p. 260) Avec le peu de mots dont elle dispose et les bribes d’information qu’elle saisit au gré des conversations, la petite Marzi s’ouvre au monde des adultes et témoigne d’une vive intelligence.

Marzena Sowa a retrouvé ses yeux d’enfant pour décrire les files d’attente, les combines de ses parents pour améliorer le quotidien, l’arrivée de Jaruzelski au pouvoir, la catastrophe de Tchernobyl, les voyages de Jean-Paul II dans son pays d’origine et Solidarnosc. Les panneaux et les écrits dans les rues sont rédigés en polonais et accroissent l’immersion du lecteur dans l’univers de l’enfant. Marzi est une gamine d’autant plus attachante qu’elle ressuscite un passé récent et que son enfance correspond à la mienne. La comparaison est troublante.

1989… – Marzi a un peu grandi dans ce deuxième volume. Elle comprend davantage et interroge de plus en plus. Elle prend conscience que la Pologne est contrainte par un régime extérieur. « Mon pays est indirectement gouverné par l’URSS que certains appellent « le grand frère »… Et là je crois que tout le monde en a marre de cette dépendance, car parfois le grand frère s’avère être très méchant avec sa petite sœur, la Pologne… » (p. 9) 1989 est la dernière année du communisme. Mais avant que tombe le mur de Berlin, la Pologne s’est secouée. Solidarnosc, d’abord illégal, puis partiellement reconnu, rend confiance aux ouvriers qui osent manifester et faire la grève. Le père de Marzi est de ceux-là et la petite fille est immensément fière de lui, même si elle craint sans cesse de le voir disparaître.

Marzi a le sentiment du monde en marche : « Une manifestation, onze jours ou une minute, ça vaut toujours le coup d’être vécu ! » (p. 112) La révolte gronde et le raz-le-bol est partout. Assez des files d’attente interminables ! Assez des « nie ma » ou « plus rien » dans les magasins ! Assez de devoir chanter les louanges d’un régime qui a déçu tous les espoirs ! La Pologne ouvre la voie qui mène à Berlin.« Une feuille meurt doucement sur un arbre, finit par s’en détacher et tombe simplement. Voilà la fin de notre communisme. Qui retient une feuille qui tombe ? […] Cette chute était très naturelle. Nous étions la première feuille. » (p. 131 & 132) L’après-communisme n’est pas vraiment différent, la vie de Marzi continue, sensiblement identique. C’est le regard rétrospectif qui seul révèle les différences.

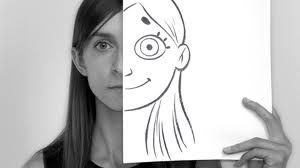

Ce deuxième tome se conclut sur un carnet de voyage du retour en Pologne de l’auteure. Elle a quitté le pays en 2001 et elle y retourne à l’occasion de la parution du premier volume. Suivie par une équipe de télé, elle redécouvre les lieux de son enfance, retrouve sa famille et ses amis. Des photos agrémentent ce récit. On découvre également des oeuvres d’autres auteurs : des illustrateurs se sont prêtés au jeu de dessiner Marzi. Boulet, Marc Lizano, Tomasz Lesniak et d’autres ont croqué la gamine ou la jeune femme avec talent. La conversation finale avec sa mère, sous forme de B. D., entre confidence et agacement, m’a rappelée les dialogues d’Art Spiegelman avec son père, dans Maus. Mais la comparaison s’arrête ici. Marzena Sowa ne met pas en scène ses parents. Elle ne fait que dire son enfance.

Marzi est une jeune femme discrète comme son pays. « Les Polonais n’ont pas su médiatiser les changements. Nous sommes un peuple complexé. » (p. 207) En gros, si tout le monde connaît la chute du mur de Berlin, Jaruzelski et Walesa se mélangent un peu plus. Mais Marzi ne fait pas œuvre historique. « Je n’incarne pas la Pologne, ni l’histoire de la Pologne, je raconte juste ma version, mes souvenirs, tout est subjectif, tout est mien, je ne prétends rien, j’essaie de rester moi-même et raconter le monde à travers moi-même, le bleu-gris de mes yeux, mes lentilles. » (p. 233) Marzi est humble et modeste. Mais son oeuvre dépoussière largement une histoire un peu méconnue.

Marzi propose une enfance polonaise en chapitres courts. Les planches comptent quatre cases centrées sur un fond blanc. La lecture n’en est que plus aisée. En ne saturant pas la page avec l’image, le dessinateur laisse la place aux à-côtés, à l’imagination et aux non-dit. Chaque chapitre est symbolisé par une image qui couronne les pages : ours en peluche, carpe, boîte d’allumettes, chaussons de danse, boulons, ticket de rationnement et autres sont souvent des illustrations pleines d’ironie douce. Les images se déclinent en tons bruns, gris et sépia. Il s’agit vraiment d’une remontée dans le temps et d’une relecture de vieux albums.

Marzena Sowa a retrouvé ses yeux et son esprit d’enfant et c’est vraiment la petite Marzi qui s’adresse à nous. « Nous sommes des enfants éponges, il ne suffit pas d’essorer, il faut faire attention dans quoi on nous plonge. Même lavés, rincés, séchés à maintes reprises, les traces restent en nous. » (p. 125 – 1989) Marzena n’a rien oublié de son enfance polonaise, ni les difficultés, ni les rires. Et on comprend que sa faculté de raconter et son imagination viennent de là, de ces années où elle posait sur le monde ses grands yeux interrogateurs et rêveurs.

L’histoire de Marzi continue dans quatre autres volumes que j’ai hâte de découvrir.