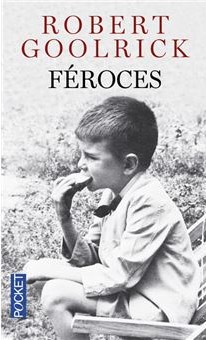

Roman autobiographique de Robert Goolrick.

Robie a quarante ans passés. Peu après avoir enterré son père, il raconte son enfance entre des parents alcooliques, dans une famille plus que tout attachée à préserver les apparences. « Je pensais que je sauterais de joie, le jour où mon père mourrait. Je croyais que tout le poids du monde s’envolerait de mes épaules. » (p. 15) Robie se souvient des longues soirées avec les voisins, dans un ballet parfaitement maîtrisé où le couple Goolrick était le centre de toutes les attentions et de toutes les jalousies. « Nous les adorions et nous les craignions. Notre crainte naissait du fait que nous les savions malheureux. » (p. 67) Dans les années 1950, le petit Robie évolue dans une société désespérée où les femmes au foyer sont dépressives et se gavent de calmants et de cocktails. Il observe la lente déchéance de sa mère. « Elle était élégante en public et négligée en privé. » (p. 63) Mais voilà, chez les Goolrick, il y a une règle : on ne parle pas à l’extérieur de ce qui se passe à la maison. Et chaque secret est une blessure supplémentaire.

Toute son enfance et plus tard, une fois adulte, Robie ne cherche qu’une chose : obtenir l’amour de ses parents. « J’aimais voir ma mère dans de beaux vêtements. Je voulais croire que nous étions plus riches que dans la réalité, et mes parents étaient si malheureux que j’aurais inventé n’importe quoi pour leur faire plaisir, même si, comme on me le répéta maintes fois, ils ne montrèrent jamais le moindre signe de fierté ou de gratitude envers quoi que ce soit que j’aie pu faire. » (p. 64) Avoir quitté le giron familial pour New York ne suffit pas au narrateur pour se libérer la pesanteur d’une enfance aussi lourde. Obsédé par le suicide, bourré de médicaments, Robie glisse lentement dans la même décrépitude mentale que celle qu’il a observée chez ses parents. « Il arrivera des choses terribles. C’est ce qu’on m’a dit, et je le crois. Il s’est passé des choses terribles, bien sûr, des choses terribles plus tard, mais il va s’en produire de bien pires. » (p. 148) La révélation du drame familial n’est pas très étonnante, mais elle est présentée de telle façon et avant tant de violence crue qu’elle remet en perspective les 140 premières pages du récit. Après cet événement, il ne restait à Robie que de faibles possibilités de bonheur. « Le reste n’est qu’une vie, rien de plus, l’histoire d’une vie difforme. La vie où rien d’autre, à aucun autre moment, n’a vraiment d’importance. » (p. 154)

Ce roman est aussi remarquablement écrit que les précédents que j’ai lus de l’auteur. L’histoire est poisseuse, fétide, mais il est impossible d’en détacher les yeux. Pour une raison qui m’échappe, je n’ai compris qu’à la toute fin de ma lecture qu’il s’agit d’un texte autobiographique, ce qui a renforcé l’horreur. Il y a dans ce texte la puissance terrifiante qui me bouleverse chez Joyce Carol Oates. De Robert Goolrick, récemment décédé et dont l’œuvre n’a aucune preuve à faire, lisez Une femme simple et honnête, Arrive un vagabond et La chute des princes.