1, 2, 3, 4 lapins… Pourquoi se priver ? Et il faut bien que je rende hommage à mon totem…

Au lit, petit lapin !

Album de Gaby Hansen et Jane Johnson. Adaptation en langue française de Sandrine Rogeon.

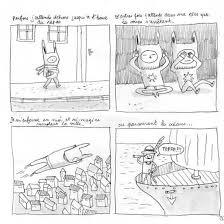

Maman Lapin a réussi à coucher ses cinq petits lapins et elle aimerait bien aller dormir. Mais il semble que le plus jeune des lapereaux n’a pas sommeil. Maman lui fait un gros câlin, lui donne un bon bain et lui prépare un lait chaud. « Un gros câlinou, oui, oui oui, dit petit Lapin, mais “bonne nuit”, ça, non non non ! Il veut profiter de sa maman, encore et encore… » Combien faudra-t-il de lapinoucâlins et de lapinoudoudous pour que petit Lapin retourne au lit et que Maman Lapin puisse enfin dormir ?

Cet album est idéal pour le coucher des tout petits. C’est presque un objet doudou tant sa couverture est douce sous les doigts. Les dessins sont tendres et ont le rendu délicat des peluches. Les couleurs sont tendres et chaleureuses. Entre aquarelles et teintes estompées, l’image est vraiment très jolie et l’histoire est charmante à souhait. Bonne nuit, petit lecteur !

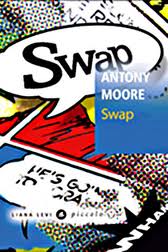

Adrien le Lapin

Album d’Antoon Krings.

C’est le printemps et Mireille la petite abeille est fort occupée à compter toutes les fleurs du jardin. Mais que voit-elle, entre deux pétales ? Un petit lapin en chocolat qui porte un joli nœud jaune autour du cou. Et ce n’est pas n’importe quel lapin : c’est le lapin de Pâques ! Il doit se cacher des monstres qui parcourent le jardin. « D’abord, ils nous attrapent en poussant des cris de joie, puis ils nous secouent dans tous les sens pour savoir ce que nous avons dans le ventre, et même s’ils nous couvrent de mille baisers, ils finissent toujours par nous croquer. » Mais il semble que le pauvre Adrien a plus à craindre de Benjamin, le nain de jardin…

On ne présente plus Antoon Krings qui a si bien su croquer les animaux et les insectes dans une collection de très jolis petits albums carrés. En entrant ici dans le monde des héros imaginaires de l’enfance, il fait d’une pierre deux coups. Adrien est un petit lapin fort appétissant, mais si vous le croquez, vous ne trouverez plus personne pour déposer des chocolats devant votre porte le jour de Pâques. Les dessins de Krings sont naïfs, très colorés et dynamiques : un régal pour les yeux, sans conséquence sur les quenottes, ni sur les poignées d’amour.

Petit Lapin perdu

Album d’Harry Horse.

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Petit Lapin. Il reçoit plein de cadeaux, dont un superbe ballon rouge. Papa et Maman décident d’emmener toute la famille au parc d’attractions et Petit Lapin est fier d’ouvrir la marche. Il est un grand lapin aujourd’hui ! « Quand ils sont à l’intérieur du parc, Petit Lapin a du mal à se décider : par quoi commencer ? Il voudrait aller sur toutes les attractions en même temps. » Mais à force de gambader à toute allure dans le parc, il a perdu de vue sa maman. Le voilà tout penaud, seul avec son gros ballon rouge…

Cet album gronde gentiment les enfants qui voudraient grandir trop vite. Heureusement, tout est bien qui finit bien ! J’ai été subjuguée par la double page qui présente le parc d’attractions ! Rien ne manque : grande roue, montagnes russes, bateau pirate, manège à fusée, piscine, baraque à bonbons, etc. Pas étonnant que Petit Lapin ait eu envie de tout voir, au risque de lâcher la main de sa maman. C’est un bel album aux couleurs éclatantes, surtout le ballon rouge qui, présent à chaque page, permet de reconnaître Petit Lapin au milieu d’autres lapins.

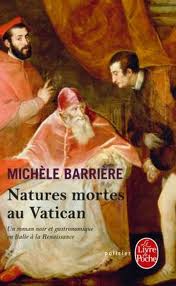

Le lapin facteur

Album d’Olga Lecaye et Nadja.

Martin le lapin est le facteur de la forêt : sur son vélo rouge, il distribue le courrier à tous les habitants. Mais voilà qu’un matin, le courrier a disparu. Honteux, Martin décide de quitter la forêt et de disparaître. Hélas, son chemin croise celui de la Sorcière Blanche, réputée pour manger les petits animaux. C’est elle qui a dérobé tout le courrier des habitants de la forêt. Martin en est persuadé, il va se faire dévorer ! Et pourtant… si tout ce qu’on raconte sur la Sorcière Blanche n’était pas vrai ? Et s’il suffisait d’une lettre pour donner du bonheur ? « Chère sorcière, merci pour cette charmante soirée. Je fais une petite fête dimanche prochain et je vous écris pour vous demander s’il vous serait possible de venir dîner. Cela me ferait très plaisir. Martin le facteur. » (p. 34)

Que voilà un bel album sur la peur de l’étranger et la tolérance ! Moi qui adore écrire et recevoir du courrier, j’ai été conquise par ce lapin qui fait un des plus beaux métiers du monde : porter des lettres (pas des factures, hein !) aux gens, c’est plus qu’un service public, c’est un pont entre les êtres. De manière très classique, cet album alterne page de texte et page illustrée. J’ai trouvé les dessins un peu sombres, voire effrayants quand il est question de la sorcière, mais en relisant l’histoire à la lumière de sa conclusion, il se dégage plutôt des images une nostalgie tendre et douce. C’est une jolie histoire au message d’espoir.