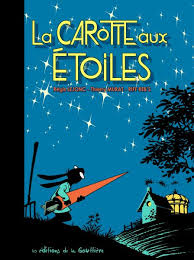

Roman de Martin Page et de Coline Pierré.

Flora est en prison pour six mois, condamnée pour avoir violemment frappé la camarade qui la harcelait. « Tu vas peut-être trouver ça choquant, mais Émeline mérite ce qui lui est arrivé. La violence venait d’elle, simplement elle était moins spectaculaire. Elle n’était pas physique. » (p. 30) Max ne peut plus sortir de chez lui, terrifié par le monde et les autres. « J’ai choisi de m’enfermer chez moi, dans ma propre maison. Pourtant, je n’ai pas commis de crime. » (p. 34) Flora et Max s’écrivent des lettres et apprennent à se connaître. Ils s’apprivoisent et ils apprivoisent leurs différences et ce qui les rapproche. Quand Flora sortira, se rencontreront-ils ? Max pourra-t-il se libérer de sa prison intérieure ? « Je pourrais très bien sortir, je pourrais réaliser le rêve de milliers de détenus. Alors, est-ce que je ne suis pas égoïste en restant chez moi ? » (p. 139) Ce qui les a blessés, c’est l’école, son carcan, ses règles, sa nature inadaptée à leurs caractères sensibles. Alors ils parlent de créer une école alternative pour eux et pour ceux qui ont besoin d’apprendre autrement. Parce qu’il faut bien vivre. Parce qu’il faut trouver sa place dans le monde, avec ses propres moyens. En se lisant et en s’écrivant, Max et Flore s’aident mutuellement à repousser leurs barrières et faire tomber les grilles. « J’aime la manière dont tu parles de la prison : tu n’éludes pas les choix difficiles et tu avances, tu es optimiste. Ton exemple me donne le désir de changer. » (p. 58) Ce que l’avenir leur réserve, à ces lycéens épistoliers, c’est peut-être tout le bonheur du monde, s’ils consentent à le cueillir.

Je commence par ce qui m’a déplu et je garde le meilleur pour la fin. Tout d’abord, non, non et non. Et non. En français, le verbe « réaliser » ne signifie pas « comprendre », mais « accomplir ». Cet anglicisme me hérisse le poil et il apparaît au moins trois fois dans les lettres de Flora. Autre avertissement grammatical : la concordance des temps et des discours, c’est important. Mais sur ce point, je vais supposer que les auteurs ont mis sciemment des erreurs dans le langage de leurs jeunes héros. Mais tout de même, au lycée, les deux gamins devraient maîtriser ça ! Et en parlant d’adultes qui prêtent leur voix à celles d’adolescents, je déplore un recours un peu facile à certaines réflexions ou idées toutes faites qu’un adulte peut supposer trouver dans le discours de jeunes personnes. Enfin, certains passages, selon moi, ne collent pas à la maturité pourtant affichée des deux héros. La première phrase de Max en est un exemple criant : « Je ne savais pas que les filles allaient en prison. Pour tout dire, je ne savais pas que les filles étaient violentes. » (p. 9) Qu’un élève de primaire pense cela, pourquoi pas… mais pas un adolescent en première ES ! Il a accès aux informations, à la télévision et à Internet, et il n’est reclus chez lui que depuis quelques mois : tout cela ne justifie pas une naïveté aussi crasse sur la nature humaine !

Voilà pour la forme, passons au fond. Rangez vos haches, vos couteaux et vos envies de m’égorger : ce roman est une bonne histoire. Les auteurs écrivent une rencontre par lettre en détournant un peu une réalité que je trouve légèrement glauque, celles de femmes qui écrivent à des criminels. Ici, c’est le jeune garçon qui prend l’initiative de la correspondance. Certes, Flora n’est pas Ted Bundy, mais ça inverse joliment les rapports tout en donnant à la relation naissante une gaucherie tout à fait charmante. « On devrait se permettre d’aller à la rencontre de ceux qu’on ne connaît pas. » (p. 15) Par ailleurs, j’ai vraiment apprécié que les auteurs n’essaient pas à toute force de nous refiler une histoire d’amour : deux adolescents qui se rencontrent, même par lettre, n’ont pas forcément que ça en tête. Cette histoire n’est pas une romance : c’est juste une rencontre dont on ne présage rien, parce qu’il n’est pas toujours utile de tirer des plans sur la comète. J’en viens aux grands sujets de ce texte. Évidemment, il est question de harcèlement et du système scolaire français. Évidemment, il est question de claustration et de liberté. Surtout, il est question de découverte de soi et d’ouverture à l’autre. La culpabilité ne justifie pas le repli et l’isolement. Finalement, ce que vivent Max et Flora, c’est une évasion par correspondance.

Pour conclure, ce roman est un bon roman, mais je pense qu’il est plutôt adressé à des lecteurs jeunes. C’est que je commence à me faire vieille !