Essai du collectif Les linguistes atterrées.

Quatrième de couverture – Les discours sur les « fautes » saturent quasiment l’espace éditorial et médiatique contemporain. Mais la différence entre une faute et une évolution, c’est la place qu’elle occupera à long terme dans l’usage. Et l’usage, ça s’étudie avec minutie. C’est le travail des linguistes. Face aux rengaines déclinistes, il devient indispensable de rétablir la rigueur des faits. Non, l’orthographe n’est pas immuable en français. Non, les jeunes, les provinciaux ou les Belges ne « déforment » pas la langue. Oui, le participe passé tend à devenir invariable. Non, le français n’appartient pas à la France. Oui, tout le monde a un accent, voire plusieurs. Dix idées reçues sur la langue, et surtout trente propositions pour en sortir.

Avec ce court ouvrage dont chaque chapitre s’ouvre sur des extraits d’articles ou d’interviews, le collectif des Linguistes atterrées remet les pendules à l’heure. Face à la peur de la faute qui entraîne parfois le refus de prendre la parole, il est temps de revenir à plus de souplesse et de décontraction. Parce que la langue, ça sert avant tout à communiquer. « Nous appelons à nuancer les discours omniprésents qui prennent les grammaires et les dictionnaires pour des tables de la loi immuables, gravées dans le marbre. » (p. 6) La langue française a une histoire, et s’il est intéressant de la connaître, ce n’est pas indispensable pour la pratiquer. Et il serait vain de la réduire à la France. « Quand on l’enseigne comme langue étrangère, on enseigne un français artificiellement épuré. » (p. 13) La francophonie, débarrassée du poids colonial, a beaucoup à apporter à l’une des langues les plus parlées dans le monde.

Ne paniquons face aux emprunts faits à l’anglais : il y a quelques siècles, c’est l’italien qui était le grand péril ! Mais surtout, voyons chaque entrée étrangère comme une belle conséquence de la globalisation. Non au nationalisme à courte vue et bas du front : le français ne disparait pas derrière les mots anglais ou arabes. « Si l’on retient un mot, c’est qu’il nous apporte quelque chose. […] La langue a le sens pratique, elle emprunte pour s’enrichir. » (p. 18) De fait, soyons darwiniens et voyons dans chaque évolution de la langue sa volonté farouche de perdurer.

En matière linguistique, l’élitisme est de mauvais aloi, car loin d’être protecteur, il exclut des locuteurs qui ne maîtrisent pas toutes les règles. On ne peut que rire et s’agacer (dans l’ordre que vous voulez) de la mainmise que l’Académie française pense avoir sur le français. « En définitive, qui a le pouvoir sur la langue ? Toutes celles et ceux qui la parlent. » (p. 26) Le français est un outil, et un outil doit servir, pas s’empoussiérer sur une étagère.

Le collectif met en garde contre le mirage de l’orthographe, cette compétence ultime à maîtriser pour oser prétendre maîtriser la langue. C’est d’une part tout à fait impossible et d’autre part tout à fait inutile. Une nouvelle réforme de l’orthographe est indispensable pour en finir avec les raffinements inutiles. Donc, sus à la dictée et haro sur les règles ineptes où les exceptions font la loi ! Pour bien maîtriser une langue, il est plus utile de comprendre le sens des mots que de chercher les fautes. La réforme rendrait plus accessible le français et lèverait bien des barrières.

Et la numérisation du monde, alors, n’est-ce pas un danger terrible pour notre belle langue ? Stop à la diabolisation de l’ordinateur et des smartphones ! « Le français est très présent sur Internet. Une langue absente de la toile serait une langue morte ! » (p. 40) Vous voyez que tout va bien ! Cessons d’opposer l’écrit et l’oral. Agissons contre la glottophobie et l’insécurité linguistique ! Dédramatisons la langue inclusive et la féminisation des mots ! Si de nouveaux mots apparaissent, c’est que le besoin existe. « C’est d’ailleurs souvent parce qu’un usage devient majoritaire à l’oral que la littérature s’en empare. » (p. 56)

Le collectif des Linguistes atterrées rappelle à juste titre que la linguistique est une vraie science. Si ces professionnel·les ne s’émeuvent pas des « menaces » que la presse et certains milieux réactionnaires montent en épingle, je pense que nous pouvons tous nous détendre. La langue française a encore de longs et beaux jours devant elle. « Face aux puristes qui prétendent éradiquer des façons de parler, rendre mutiques des catégories entières de gens, discréditer quiconque n’ose pas suivre leurs pseudo règles, les linguistes permettent à chacune et à chacun de se réapproprier sa langue. » (p.58 et 59)

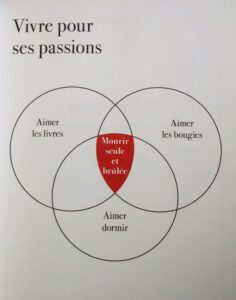

Ce n’est un secret pour personne, je suis passionnée par la langue française. C’est parfois agaçant pour mon entourage parce que je vois les fautes et que je les corrige. Je le sais, je me soigne. PROMIS, JE FAIS DES EFFORTS ! J’ai pris un immense plaisir à lire cet essai. Cela m’a rappelé mon amour pour le français, ma volonté de défendre son accès pour tous·tes et le chemin qu’il me reste à parcourir pour être davantage accompagnante quand je remarque des erreurs.